Kambodschas Tempel rund um Angkor Wat

von Jonas · 22. Dezember 2025

An einem Dienstagnachmittag kam ich in Kambodscha an. Es war ein kurzer Flug von Kuala Lumpur nach Siem Reap. Erst hatten wir den Golf von Thailand überquert und dann konnte ich aus der Luft schon die ersten Eindrücke von Kambodscha gewinnen. Das kleine Land in Südostasien würde ich nun einen Monat lang bereisen. Ich sah den gewaltigen Tonle Sap von oben, einen riesigen See mit hunderten Inseln und kleinen Fischerdörfern. Der Flieger setzte auf und ich war da. Zu Fuß lief ich durch den offenen Flughafen und spürte sofort die trockene Hitze auf der Haut und in den Lungen. Ich freute mich auf die kommenden Wochen. Beginnen wollte ich meine Reise in Siem Reap, dem wohl touristischsten Ort in einem ansonsten wenig besuchten Land. Hier zieht ein gigantischer Tempel rund ein bis zwei Millionen Gäste pro Jahr an. Angkor Wat wird oft als das weltgrößte religiöse Bauwerk bezeichnet. Auch ich wollte die Anlage unbedingt sehen.

Per Taxi ging es zum Hotel am Rande von Siem Reap. Mein Fahrer war der erste Einheimische, dem ich begegnete. Ich fragte ihn eine Stunde lang aus. Gelernt habe ich unter anderem, dass Siem Reap wie zu erwarten auf den Tourismus angewiesen ist und die Corona-Pandemie hier für viele Menschen existenzbedrohend war. Er hat in dieser schweren Zeit angefangen, palettenweise gebrauchte Kleidung aus der Hauptstadt Phnom Penh heranzuschaffen und über eine Facebookseite zu verkaufen. So kam er durch, ist aber bis heute verschuldet. Es war ein erster Einblick in das Leben der Menschen in einem Land, in dem der jährliche Bruttoverdienst unter 3.000 US-Dollar liegt. Auf den Feldern sah ich Bauern und zwischendrin immer wieder Seen, in denen Menschen bis zum Hals im Wasser standen, um Netze zu verlegen. Es herrschte geschäftiges Treiben, besonders, als wir endlich die Stadt erreichten. Mein Hotel war ruhig gelegen, weit entfernt vom touristischen Zentrum des Ortes. Kaum angekommen nahm ich schon meinen Motorroller in Empfang und war startklar für die nächsten Tage.

Frühmorgens machte ich mich auf den Weg nach Angkor Wat. Es ist ein rund 900 Jahre alter Tempel, der seit seiner Errichtung fast durchgehend religiös genutzt wurde und deshalb außergewöhnlich gut erhalten ist. Die Tempelanlage liegt auf einer rechteckigen, künstlichen Insel von circa zwei Quadratkilometern Größe. Übrigens ist Angkor Wat nicht der einzige monumentale Tempel in der Gegend. Rund um Siem Reap liegen über 70 große Tempel und mehr als 1.000 religiöse Bauwerke. Manche sind gut erhalten. Einige sind von dichtem Dschungel überwachsen und liegen in Trümmern. Archäologen sichern auch heute noch verschollene Bauwerke im Angkor Archaeological Park. Man könnte Tage und Wochen damit verbringen, diese historischen Schätze zu erkunden. Für mich begann es nun mit Angkor Wat. Über einen Damm gelangte ich zur Insel. Der Pfad führte durch ein steinernes Tor, und auf den Stufen unterhielt ich mich kurz mit einem älteren Mann, der mit einem einheimischen Guide unterwegs war. Er stellte sich als Professor und Archäologe vor. Ursprünglich aus Malaysia, wohnt er nun in Australien. Sein Interesse an den historischen Tempeln zieht ihn immer wieder hierher. Der Guide, selbst natürlich mit der Anlage bestens vertraut, bezeichnete ihn voller Respekt als einen Lehrer, der mehr über Angkor Wat wüsste als die allermeisten Menschen hier. Die beiden zogen mal wieder durch das weitläufige Gelände, um zu fachsimpeln und zu philosophieren. Sie luden mich ein, sie zu begleiten. Sehr langsam liefen wir durch die Gänge des Bauwerkes und betrachteten die Wandbilder, die in den weichen Stein gemeißelt waren. Der Professor erklärte mir jedes Detail. Auf einer Wand waren Dämonen und Götter versammelt, die an zwei Seiten einer riesigen Schlange zogen. Diese war um einen Berg gewickelt. Durch das Hin- und Herreißen quirlte dieser den kosmischen Milchozean auf. Nur so könne man Amrita, das Getränk der Unsterblichkeit, erlangen. Götter und Dämonen mussten gemeinsame Sache machen, so wichtig war ihre Aufgabe. Und Vishnu trug den gewaltigen Berg im Ozean auf seinem Rücken – er hatte sich in eine Schildkröte verwandelt. Als das begehrte Getränk schließlich gewonnen war, wollten es die Dämonen nur für sich behalten. Nun war es abermals Vishnu, der eingreifen musste. In Form einer schönen Frau verführte er die Dämonen, und die Götter konnten den Unsterblichkeitstrank an sich nehmen, während die liebeskranken Dämonen abgelenkt waren. Der Professor war begeistert und suchte eifrig all die kleinen Details der Geschichte auf dem riesigen Relief.

Nach einer Stunde verabschiedete ich mich, und während die beiden noch weitere Wandbilder betrachteten, erkundete ich nun den gesamten Tempel zu Fuß. Es gab viele Höfe, Gänge, Altäre – und steile Treppen führten auf die Türme hinauf. Von oben konnte man auch die gesamte Insel überblicken. Seen, Mauern und ein Wald prägen den Ort. Stundenlang entdeckte ich die verwinkelte Anlage zu Fuß.

Als ich mich im Schatten ausruhte, sprach mich ein junger Mann an. Er sei Fotograf, ob ich denn Bilder von mir möchte, wolle er wissen. Ich verneinte, weil ich meine Fotos in der Regel selbst mache. Doch ich blieb und beobachtete ihn bei seiner Arbeit. Eifrig dirigierte er die Touristen, die seine Dienste in Anspruch nahmen. Wo sie stehen sollten, wie sie schauen und wie sie gestikulieren könnten… Er wusste es ganz genau. Nach ein paar Minuten hatte er die Fotos beisammen, die er dann für einen Dollar auf das Handy der Kunden schickte. Nun bat er mich, ihn zu fotografieren, denn er hatte meine Kamera entdeckt. Ich schoss einige Bilder, die er sich ganz begeistert anschaute und sofort überspielte. Nun hätten wir einen guten Tausch, dachte ich, und gab ihm meine Kamera. Und tatsächlich schoss er fantastische Bilder von mir. Diese Begegnung zeigte mir auch, wie freundlich und unkompliziert hier viele Menschen sind. Ein Eindruck, der sich weiter verfestigte. Es fiel mir an diesem Tag und auch danach sehr leicht, Verbindungen zu den Kambodschanern aufzubauen.

Unterwegs traf ich noch weitere Menschen. Auch wenn viele hier kein Englisch sprachen, so wurde ich doch oft freundlich angelächelt und begrüßt. Als ich die Insel verließ, sah ich einen Otter, der sich im heißen Staub ausstreckte.

Den Rest des Tages nutzte ich, um weitere Tempel zu besuchen. Ganz in der Nähe befindet sich der Bayon Tempel, der wiederum von weiteren Bauwerken umgeben ist. Die Strukturen hier sind deutlich verfallener. Zwischen den Bäumen stapeln sich Trümmerhaufen eingefallener Mauern und Türme. Doch die einstige Pracht ist nach wie vor erkennbar und man kann Archäologen beobachten, die die Steinhaufen sortieren und wohl nach und nach wieder aufbauen werden.

Zum Schluss besuchte ich noch den Banteay Thom Tempel. Der liegt tief im Wald und ist nur über einen zerfurchten Feldweg zu erreichen, der durch einige Dörfer und den Dschungel führt. Kein Mensch war dort, weder Besucher noch Tempelwächter. Die Anreise ist einfach zu beschwerlich. Für mich war es ein besonderes Erlebnis, denn ich konnte den Tempel ganz allein erkunden. Bäume und hohes Gras hatten das Bauwerk schon halb verschlungen.

Zum Sonnenuntergang ließ ich mich dann von den Massen mitreißen und kletterte, so wie dutzende andere Menschen, auf den Phnom Bakheng. Es ist der wohl bekannteste Sunset Point in Siem Reap. Doch es waren so viele Menschen versammelt, dass ich nach drei Minuten umkehrte und mir das goldene Abendlicht stattdessen in einem einsamen Reisfeld ansah. Zurück ging es bei Dämmerung durch kleine Dörfer Richtung Siem Reap. Es war ein wundervoller erster Tag. Mich begeisterten nicht nur die Tempel, sondern auch die schönen Begegnungen mit den Menschen.

Am Abend konnte ich erste Eindrücke von Siem Reap sammeln. Dort, wo ich wohnte, gab es kaum Touristen. Ich bekam mein Abendessen in einer kleinen Cafeteria serviert, wo die Damen Rindfleisch von einem Knochen sägten. Dann fuhr ich in das Zentrum der Stadt. Dort zeichnete sich ein anderes Bild. Eine bunte, laute Flaniermeile namens Pub Street erschreckte mich schon von weitem. Die Musik war viel zu laut, um noch klare Gedanken zu fassen. Bunte Lichter, Souvenirstände und Dutzende Kellnerinnen und Kellner, die mit ihren Menüs winkten. Zwischen Fußmassage-Fischtanks und Boxautomaten saß ganz verloren eine kleine Musikergruppe. Den meisten Instrumentalisten fehlten die Beine. Sie spielten traditionelle kambodschanische Musik, die vom westlichen Clubtechno verschluckt wurde.

Tags darauf hatte ich ein wichtiges Ziel. Ich wollte mir das Cambodia Landmine Museum ansehen. Auf dem Weg dorthin hielt ich an einem letzten Tempel. Der Ta Prohm ist besonders schön, weil riesige Bäume die Gemäuer mit ihren Wurzeln umschlingen.

Nun aber war ich auf dem Weg ins Minenmuseum. Dort wollte ich zum ersten Mal mit der traurigen Geschichte des Landes in Berührung kommen. Denn Kambodscha hat jahrelange Konflikte, Kriege und einen Genozid hinter sich.

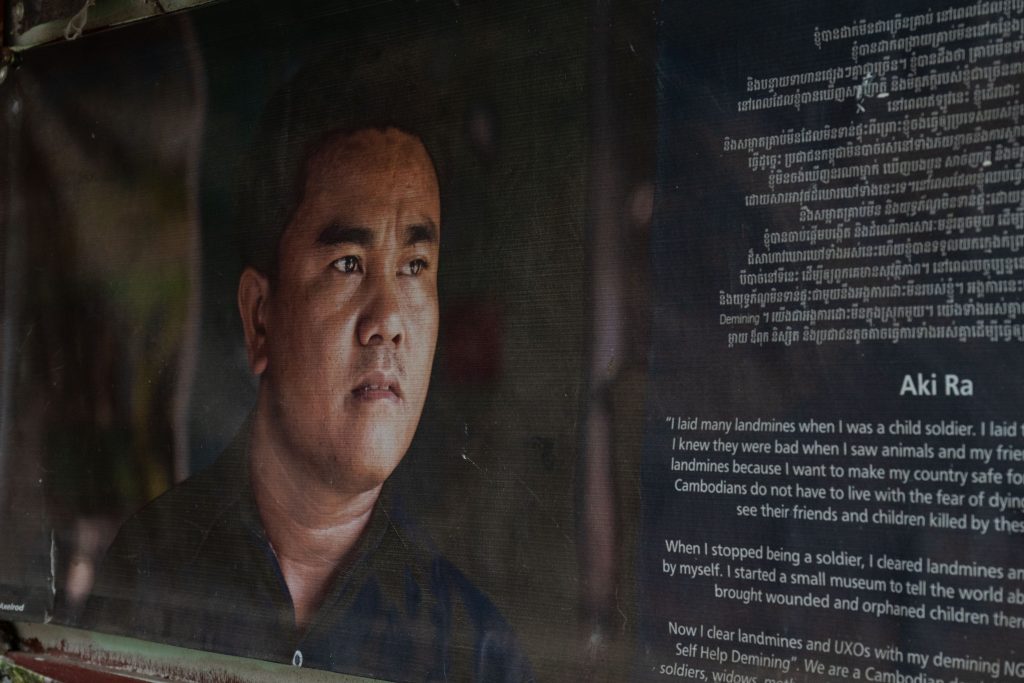

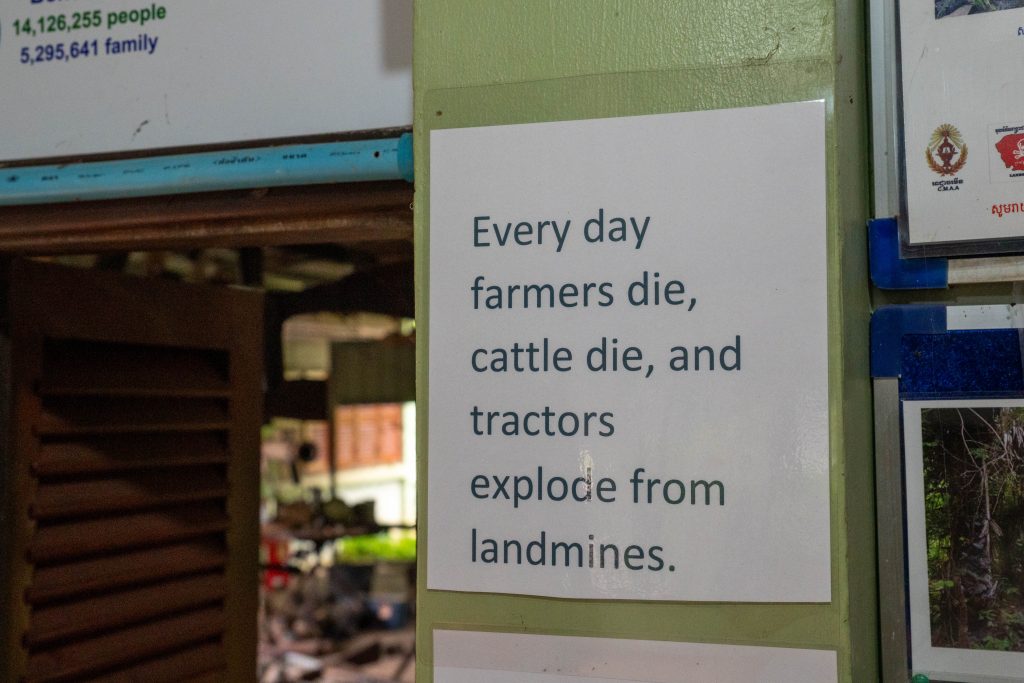

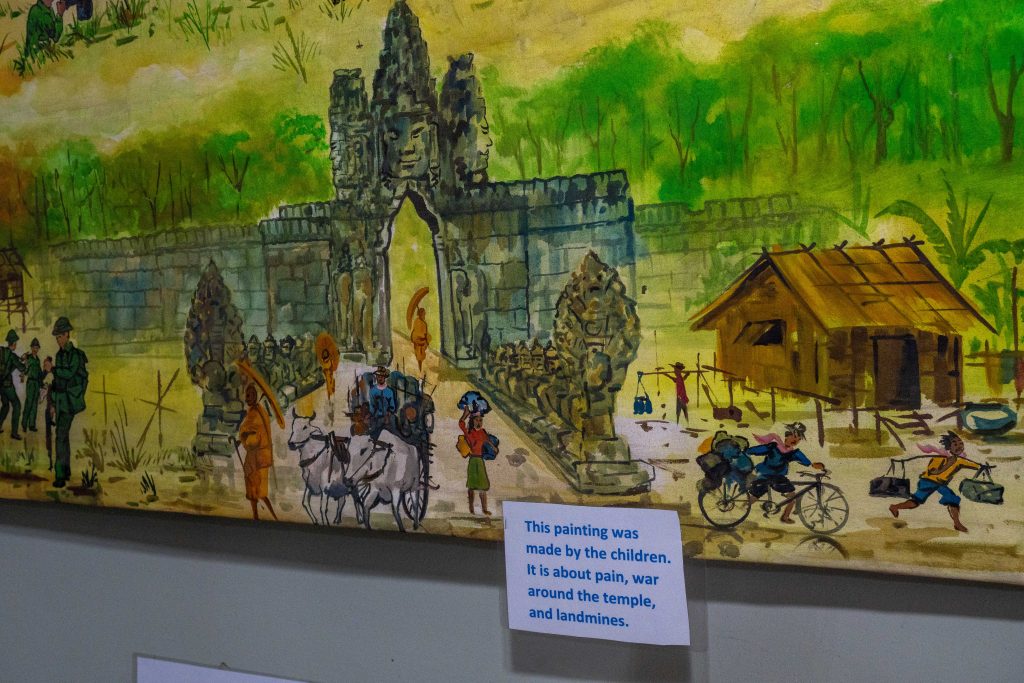

Das Landminenmuseum wurde von Aki Ra errichtet. Seine Geschichte verdeutlicht den Schrecken von damals. Er ist circa 1970 geboren, aber ganz genau weiß er es nicht. Als er noch ein Kind war, kamen in Kambodscha die Roten Khmer an die Macht. Khmer, so heißt die größte Bevölkerungsgruppe des Landes. Rot, denn die Rebellen wollten einen kommunistischen Bauernstaat errichten und erklärten Intellektuelle, Stadtbewohner, Brillenträger, Weitgereiste und Menschen mit weichen Händen zum Feindbild. Jeder, der nicht dem Ideal eines bildungslosen und folgsamen Bauern entsprach, war verdächtig. In grausamen Vernichtungslagern wurden zwischen 1975 und 1979 fast zwei Millionen Menschen getötet, rund ein Viertel der Bevölkerung. So auch die Eltern von Aki Ra. Er selbst wurde in ein Camp der Rebellen verschleppt, die ihn zwangen, an den Landesgrenzen Minen zu vergraben. Die Roten Khmer kämpften gegen die vietnamesische Armee. Tatsächlich wurde Aki Ra wenig später vom Gegner gefangen genommen, jedoch nicht umgebracht, da er immer noch sehr jung war. Aber auch die Vietnamesen zwangen ihn, Minen zu vergraben. Im Alter zwischen 10 und 20 Jahren schlug er sich durch den dichten Dschungel und verlegte tausende Sprengfallen. Heute ist er eine wichtige Figur in der Minenräumung des Landes. Denn 1991 wechselte er die Seiten und begann, die Minen wieder auszugraben. Anfangs unbezahlt und im kleinen Stil, doch inzwischen leitet er eine NGO, die großflächig betroffene Gebiete bereinigt. Noch heute liegen nach seiner Schätzung rund sechs Millionen Landminen in Kambodscha. Immer noch werden Menschen Opfer der grausamen Sprengfallen. Das Museum erzählt Aki Ras Geschichte. Und ich traf ihn sogar selbst. Aufgrund einer Erkrankung hat er seine Einsätze bis Anfang 2026 unterbrochen. Sehr lange unterhielt ich mich mit ihm. Aki Ra ist ein Mann, der sein Schicksal akzeptiert hat. Ich glaube, dass ein solcher Horror in jedem Menschen tiefe Spuren hinterlässt. Er schreibt in einem Buch, dass er auch heute noch unter Albträumen leidet. Als Kind gehorchte er den Zwängen der Mörder seiner Eltern. Irgendwann glaubte er die Propaganda der Roten Khmer sogar selbst. Minen wurden seine Freunde, so sagt er. Aki Ra benutzte sie auch zum Fischen oder Jagen. Doch er beobachtete ebenfalls, wie unschuldige Dorfbewohner den Tod erlitten. Diese Begegnungen lösten in ihm Schuldgefühle aus, die schließlich zur Motivation seiner heutigen Arbeit wurden. Die ersten Minen grub er einfach mit dem Taschenmesser und Stöcken aus. Dabei kam ihm die Ortskenntnis zugute. Er wusste genau, wo er die Minen finden würde. Er sammelte sie und verbrannte sie jeden Abend im Lagerfeuer, so sagte er mir. Die Regierung stoppte ihn im Jahr 2007 und forderte, dass er Sicherheitsstandards umsetzt. Das tut er nun, wenngleich er feststellt, dass er jetzt sehr viel langsamer vorankommt. Die größte Angst in seinem Leben, so sagte er mir im Gespräch, verspürt er bei der Bearbeitung all der Dokumente, die er täglich ausfüllen muss. Als ich ihn traf, saß er am Laptop, übte Lesen und Schreiben.

Seiner NGO schlossen sich weitere Mitarbeiter an. Zusammen mit seiner Frau kümmerte er sich außerdem um verstümmelte Kinder, die ihre Familien durch die Minen verloren. Mit internationaler Unterstützung fördert er heute auch Schulen in betroffenen Dörfern. Seine Frau verstarb tragischerweise vor einigen Jahren. Wenn man seine Geschichte hört, fragt man sich, wie viel Leid ein Mensch ertragen kann. Aki Ra konzentriert sich auf das Gute, das er heute bewirkt. Stolz erzählte er von seinen Schützlingen, die ins Leben zurückgekehrt sind. Nun erfuhr ich auch die Geschichte des Straßenorchesters von der Pub Street. Es handelt sich um Minenopfer, die bei ihm ein Instrument erlernten, um sich ihr Leben zu finanzieren. Hier treffen zwei Welten aufeinander, die sich eigentlich so fremd sind. Kambodschaner tragen noch heute die Wunden ihrer Vergangenheit, sei es körperlicher oder seelischer Natur. Sie leben in einem leidgeplagten Land, das auch wirtschaftlich noch schwach ist. Und viele Touristen brausen mit unerschöpflichen Geldvorräten durch Kambodscha, ohne von dieser schrecklichen Last zu wissen. Was ich hier erfuhr, machte mich sehr nachdenklich. Aber es war nur ein Vorgeschmack auf die Mahnmale des Völkermordes, die ich einige Tage später in Phnom Penh besuchte.

Aki Ras Bruder brachte mir bei, wie man Minen sucht und entschärft. Mit Aki Ra schlenderte ich anschließend über seine Farm. Auch das war spannend, denn hier bekam ich einen authentischen Einblick ins kambodschanische Landleben. Auf dem Feuer brodelte ein Kessel mit toten Ratten und Fröschen, die er in Fallen gefangen hatte. So stellen die Bauern hier Schweinefutter her.

Ein Besuch im Landminenmuseum lohnt sich, auch wenn der Ort rustikal und in die Jahre gekommen ist. Doch die Geschichte, die man hier erlebt, ist berührend und schockierend zugleich. Ich kaufte auch sein Buch, das weitere Erzählungen von Betroffenen enthält.

Auch jetzt sorgen sich die Kambodschaner wieder um ihr Land. Denn während ich die Gegend rund um Siem Reap erkundete, flammte der Konflikt zwischen Thailand und Kambodscha wieder auf. An der Grenze, gar nicht weit weg von hier, begann ein Kampf.

Auf dem Rückweg fuhr ich durch viele kleine Dörfer. Am Straßenrand lagen Schweine, Hühner, Frösche und Fische auf großen Grills. Warum, das erfuhr ich gleich: Ich lernte die kambodschanische Picknick-Kultur kennen. Als ich mit dem Roller durch den Wald fuhr, sah ich eine kleine Gruppe von Menschen. Sie saßen am Straßenrand vor einem gedeckten Tisch. Ich lächelte. Sie lächelten und winkten. Ich hielt an und wurde mit lautem Gelächter begrüßt. Ich setzte mich an den Tisch. Bisher hatten wir nicht gesprochen, nur Blicke ausgetauscht. Nun sprach mich eine Frau auf Englisch an. Sie freue sich über meinen Besuch und ich müsse von ihrem Picknick probieren. Obwohl sie die Einzige war, die Englisch sprach, waren nun alle um meine Versorgung bemüht. Vor mir stapelten sich plötzlich gegrillte Schweinestücke, Fische, Reis, Erdnüsse, Palmwein und Saft. Ich genoss die Mahlzeit und sprach mit der Frau, die für die Gruppe übersetzte. Es war eine tolle, ausgelassene Runde und ich fühlte mich herzlich willkommen. Nach einer Stunde machte ich mich auf den Weg. Wieder war ich ganz einfach mit freundlichen Menschen in Kontakt gekommen. Das freute mich.

Mein dritter und letzter Tag in Siem Reap begann. Ich hatte bereits viele Tempel und Bauerndörfer gesehen, und so wollte ich mich nun auf die Suche nach den Fischerdörfern machen, die ich aus dem Flugzeug entdeckt hatte.

Der Tonle Sap ist der größte See Südostasiens. Zur Regenzeit ist er rund 10.400 Quadratkilometer weit. Während der nun herrschenden Trockenzeit verringert sich die Fläche auf ein Drittel der Größe. Übrigens kann man hier ein einzigartiges Naturschauspiel beobachten. Der Abfluss des Tonle Sap in den Mekong wechselt jedes Jahr im Juni für einige Wochen seine Flussrichtung – immer dann, wenn der Mekong nach Taifunregenfällen und Schmelzwasserabfluss aus dem Himalaya anschwillt. Einen solchen Richtungswechsel findet man sonst nirgendwo bei einem Fluss dieser Größe. Zu jeder Jahreszeit ist der Tonle Sap für seinen Fischreichtum bekannt. Und so fuhr ich nun mit dem Motorroller in ein Fischerdorf, weit abgelegen von den touristisch überlaufenen Dörfern nahe Siem Reap. Mein Ziel war der Ort Kompong Khleang. Nach fast zwei Stunden Fahrt erreichte ich einen Damm, der in den See führte. Links und rechts lagen Fischerhäuser auf Stelzen, die so hoch waren, dass die Häuser auch bei Flut über Wasser blieben. Vor den Häusern trockneten Fische in der Sonne oder über dem Feuer, und einige Frauen kochten Wasserschnecken. Die Straße duckte sich nach wenigen hundert Metern in die Fluten des wasserreichen Sees. Je später die Trockenzeit, desto größere Teile des Dorfes kann man erreichen. Doch noch standen bestimmt neunzig Prozent der Häuser im Wasser. Ich musste auf ein Boot umsteigen. Für 25 Dollar schipperte mich ein Kapitän durch das Dorf, auf einem Schiff, das sicher 30 Menschen fassen könnte. Ich sah Häuser und Boote an mir vorbeiziehen. Dann fuhren wir durch einen Mangrovenwald und vorbei an Fischernetzen. Nach rund einer Stunde erreichten wir den offenen See. Man kann das Ufer nicht sehen, und so fühlt es sich an, als blicke man auf einen Ozean. Auf dem Rückweg legte der Kapitän am Marktplatz an und ich konnte das Zentrum des Ortes zu Fuß erkunden. Hier, auf der augenscheinlich einzigen Insel, drängten sich einige Tempel und die lokale Schule nebeneinander. Ansonsten besteht der Ort aus hunderten Häusern, die nur mit dem Boot erreicht werden können. Besonders ortskundige Menschen fahren manchmal auch mit dem Scooter durch die überflutete Landschaft, aber da muss man sehr genau wissen, an welchen Stellen die Straße nicht zu tief unter Wasser liegt.

In diesen drei Tagen habe ich bereits einen vielseitigen Einblick bekommen. Ich lernte das Dorfleben kennen, besuchte die weltberühmten Tempelanlagen rund um Angkor Wat und bekam einen ersten Eindruck von der grausamen Geschichte des Landes. All diese Dinge will ich auf der weiteren Reise vertiefen. Es folgen ein Ausflug in den weit abgelegenen Nordosten des Landes, eine Reise entlang des Mekong bis in die Hauptstadt Phnom Penh – und später noch ein Besuch der Küste. Währenddessen werden sich die Kampfhandlungen zwischen Kambodscha und Thailand verschärfen. Es wird eine Reise mit Substanz, das war mir nach drei Tagen klar.